El concepto de salud mental es increíblemente joven; apenas en 1908, el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers acuñó el término de “higiene mental” como un antecedente de la idea de la prevención de desórdenes mentales y su cuidado a través de un ambiente sociocultural afable, respecto a la autoestima, y relaciones interpersonales saludables, entre otros factores que incluyen las áreas de crecimiento y educación. Antes del siglo XX, la idea de la locura acumulaba una serie de estereotipos que incomodaban a los miembros “normales” de la sociedad.

En tiempos de la Antigua Grecia, Hipócrates propuso (460 a.C. – 377 a.C.) que la locura era un desequilibrio en los fluidos corporales, conocidos como “humores”. El humorismo, el estudio no tan cómico de estas sustancias líquidas, proponía que estos componentes definían la personalidad de un individuo, y dependiendo de sus cantidades, el tipo de enfermedad corporal o espiritual que éste podía adquirir.

Los humores eran identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, y estos a su vez dependían de un elemento. Las características intrapersonales y sociales variaban según el líquido que era más abundante en el cuerpo:

- Una persona melancólica tenía exceso de bilis negra. Se le consideraba alguien inquieto, muy reflexivo, inestable y ansioso. Amante del silencio y la soledad, se olvidaba fácilmente de su entorno. Su elemento era la tierra.

- Una persona colérica, cuya bilis amarilla abundaba a diferencia de los otros tres humores, era perseverante, activa, extrovertida, rápida en sus decisiones, ambiciosa, individualista, de gran ambición y exigente consigo misma. Su elemento era el fuego.

- Una persona flemática era reflexiva, tranquila, muy justa e incorruptible, poco comprometida y simpática. Gustaba de la buena vida y escapaba de la responsabilidad del trabajo. Su elemento era el agua.

- Una persona sanguínea era alegre, enérgica, vigorosa, apasionada, confiable y siempre tenía buen humor. Su elemento era el aire.

Se pensaba que los cambios radicales en los volúmenes de fluidos se debían a que un dios del panteón griego poseía algún cuerpo humano, y este hecho se denotaba como “inspiración”. Esto provocaba a los pacientes –sobre todo a mujeres– a profetizar, hablar en lenguas o hacer extrañas contorsiones.

El médico y farmacéutico romano Claudio Galeno (129 d.C. – 216 d.C.) siguió con la tradición hipocrática de los humores, pero incluyó en su Fisiología general, tres “pneumas” o espíritus que controlaban a su vez una serie de órganos, dándoles funciones y virtudes especiales:

- El espíritu natural residía en los órganos del abdomen, sobre todo en el estómago, hígado y riñones. Este pneuma se encargaba de las virtudes de digestión, crecimiento y generación y de las virtudes psíquicas de los sentimientos como el amor, el odio, el deseo, la abominación, el gozo y la tristeza.

- El espíritu vital vivía en el corazón y en los pulmones. Se le llamaba así debido a que si los órganos pertinentes dejaban de funcionar, la persona dejaba de vivir. Sus virtudes psíquicas provocaban la ira, la audacia,el temor, la esperanza y la desesperación.

- El espíritu animal se encontraba en el cerebro y era el responsable de los sentidos y de las funciones motoras. Sus virtudes eran la imaginación, la razón y la memoria.

Galeno creía que un exceso de sangre afectaba al espíritu animal provocando alucinaciones, delusiones y manía, y que un excedente de bilis negra afectaba el espíritu natural provocando depresión. Y de nuevo, quienes eran más propensas a sufrir este tipo de desestabilidad humorística eran las mujeres vírgenes, monjas, viudas y, en ocasiones, señoras casadas que sufrían de privación sexual.

El artista, como muchos de sus contemporáneos, examinó la influencia de los estados mentales en el rostro humano y compartió la creencia, común en su época, de que un rostro revelaba con mayor precisión el carácter, especialmente en la locura y en el momento de la muerte. Hizo muchos estudios de los reclusos en hospitales e instituciones para criminales dementes, y estudió las cabezas de las víctimas de la guillotina.

El sesgo psicológico entre sexos se hizo más evidente conforme las religiones monoteístas fueron creciendo. Las enfermedades por fluidos descontrolados dejaron de ser aparentemente posesiones divinas para convertirse en actos diabólicos. Se cambiaron a los médicos por sacerdotes. Estos últimos trataban a los pacientes, en un principio, con oraciones y exorcismos, para llegar, posteriormente, hasta la tortura y las ejecuciones por brujería.

En el siglo XVI y XVII, varios académicos resucitaron una enfermedad egipcia para definir el mal de mujeres que sufrían de emociones desorbitadas. En un papiro que data del 1900 a.C. se encontró el registro de anormalidades de comportamiento en mujeres adultas a causa de un útero errante que fueron tratados con la colocación sustancias de olor fuerte dentro del sexo de las pacientes para alentar al útero a volver a su posición correcta. La histeria –del griego hystera, útero– se volvió a considerar una condición médica.

Algunos textos dicen que ese mismo día se desató el infierno.

En el siglo XIX, se pensaba que una de cada cuatro mujeres sufría de histeria. Los síntomas eran varios: desfallecimientos, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, irritabilidad, agresividad, fuertes dolores de cabeza y una “tendencia a causar problemas”. Los médicos pensaban que la tensión de la vida moderna hacía a las mujeres más susceptibles a desórdenes nerviosos que provocaban la privación sexual, y por ende este mal.

¿Cómo podían entonces curar este mal? Con la práctica del paroxismo histérico, es decir, un masaje vaginal relajante que tranquilizaba a las mujeres haciéndolas más afables. Como muchos doctores no querían hacer esta labor porque les parecía desagradable y hasta inmoral, y no querían que comadronas y parteras la hicieran porque podían perder clientes, el médico británico Joseph Mortimer Granville vio una oportunidad de ayudar al 25% de la población femenina (y a hacer negocios). En 1880 creó un martillador mecánico cuya vibración ayudaría a tratar la histeria, para que, en 1902, la compañía Hamilton Beach comenzara a comercializar este aparato dentro del mercado civil.

La obra muestra al famoso neurólogo Jean-Martin Charcot demostrando la hipnosis en un paciente de Salpêtrière «histérico», «Blanche», que cuenta con el apoyo del Dr. Joseph Babińs.

En un lado positivo, varios doctores en sus estudios buscaron encontrar la verdadera raíz del problema. Charles Le Pois (1563-1633) insistió que la histeria era realmente una enfermedad del cerebro. En 1697, Thomas Sydenham añadió que este mal era emocional y no corporal, desvinculando al útero como culpable de los síntomas. En 1857, Paul Briquet, estudiando a 430 pacientes, se dio cuenta que la histeria era una enfermedad psicosomática en la que la mente afectaba a varios órganos. Jean-Martin Charcot y Pierre Janet, psicólogos que estudiaron la histeria dentro del subconsciente y de la conciencia, inspiraron a Sigmund Freud a que teorizara que la histeria se derivaba del abuso o la represión sexual infantil y que no era meramente una mal femenino.

Asimismo, en 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría (A.P.A.) desacreditó la histeria como enfermedad y afirmó que se trataba de un mito. En 1961, el término de “salud mental” se incorpora como área de experiencia técnica a la estructura de la Organización Panamericana de la Salud y, en 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó la histeria de su Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.

En este cuadro vemos a una mujer joven abrazando a un tronco como si fuera su bebé. Al haber sido creado en un año donde Francia perdió territorios en la guerra franco-prusiana, unos creen que es una representación del país galo habiendo perdido las Provincias de Alsacia y Lorena, así como la ciudad de Metz, donde se encontraban las principales minas de carbón. La locura se hace presente representando una mujer atractiva ahogada en histeria, tema recurrente en la época.

En todos estos siglos, la figura de la mujer loca fue representada también en el arte, pero –lamentablemente– a través de los ojos de artistas masculinos. Mientras, los hombres que sufrían de algún tipo de enfermedad mental eran vistos románticamente como víctimas de su tiempo, pero a la vez, como genios adelantados a su tiempo. Pensemos en Vincent Van Gogh, en Henri de Toulouse-Lautrec, en Edvard Munch, en Richard Dadd, en Salvador Dalí, y en Francis Bacon. Son algunos de los artistas, que a pesar de sus depresiones y obsesiones, su trabajo generó empatía y abrió el tema de conversación sobre la salud mental.

Las mujeres, en cambio, eran representadas como objetos nerviosos y coléricos (dentro de la manía), o como seres sumamente nostálgicos y suicidas (cuando se trataba de una histeria depresiva). En el siglo XIX, había muchísimas más pacientes femeninas internadas que hombres en asilos psiquiátricos, muchas veces porque sus esposos se coludían con los doctores para deshacerse de ellas, ya sea porque no aguantaban más sus actitudes post-parto o porque se habían enamorado de alguien más joven y así podían disolver el matrimonio sin cometer un asesinato. Estas historias inspiraron aún más a representar a la mujer histérica como un ser vulnerable a merced de los caprichos del hombre.

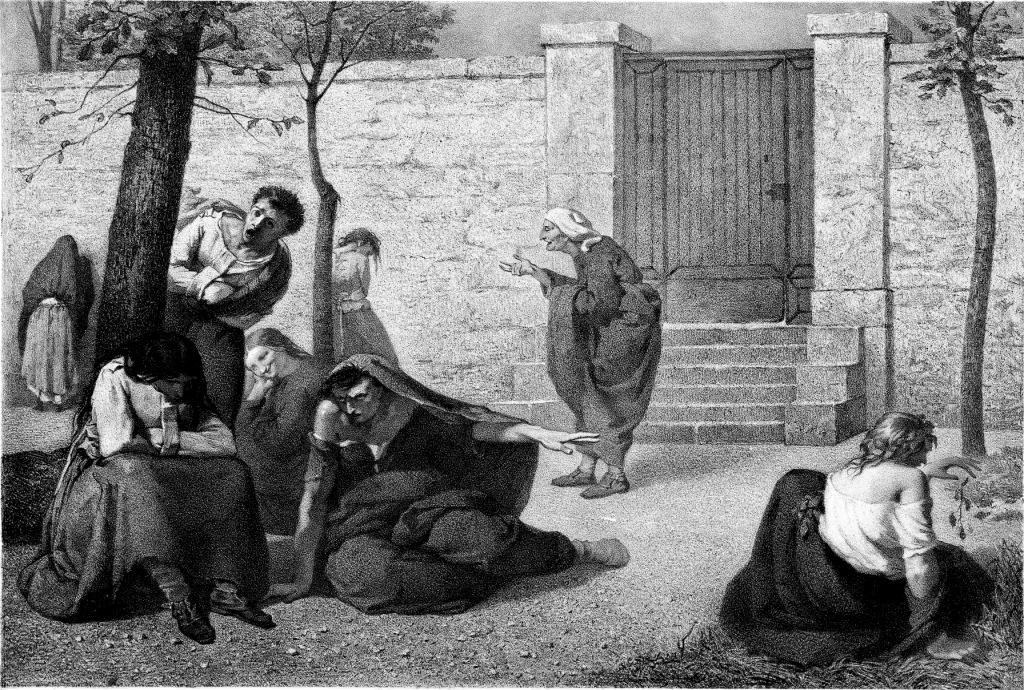

Esta pintura está inspirada en un poema de William Cowper publicado en 1785, en su libro The Task: A Poem, in Six Books.

A menudo deambula uno que días mejores

Vio mejor vestido, con una capa de raso recortada

Con puntilla, y sombrero con espléndido lazo encuadernado.

Era una sirvienta, y se enamoró

Con uno que la dejó, se hizo a la mar y murió.

Su fantasía lo siguió a través de olas espumosas

A costas lejanas, y ella se sentaba y lloraba

De lo que sufre un marinero; elegante también

(Engañoso más donde están los deseos más cálidos)

A menudo anticiparía su feliz regreso

Y soñaba con transportes que ella no debía saber.

Ella escuchó las tristes noticias de su muerte.

Y nunca más volvió a sonreír. Y ahora ella vaga

El lúgubre desperdicio; allí pasa el día de toda la vida,

Y allí, a no ser que la Caridad lo prohíba,

La noche viva. Un delantal andrajoso se esconde,

Usado como una capa, y apenas esconde un vestido

Más andrajosos aún; y ambos pero mal encubrir

Un pecho agitado con suspiros incesantes.

Ella pide un alfiler ocioso de todo lo que conoce,

y los atesora en su manga, pero alimento necesario,

Aunque presionado por el hambre a menudo, o ropa más agradable,

Aunque pellizcado por el frío, nunca pregunta. Kate está loca.

Asimismo, hubo mujeres artistas que, a pesar de su enfermedad mental, crearon un arte sensible, pero, por sus circunstancias y por el control patriarcal de la época, fueron ocultadas del ojo público para evitar incomodidad. Séraphine Louis, Camille Claudel y Mary Barnes fueron algunas de estas artistas plásticas que tuvieron enfermedades mentales, e incluso estuvieron recluídas en asilos. En la época fueron ignoradas por sus pares, y en la actualidad son todavía romantizadas como víctimas de un sistema meramente masculino que las condenó al ostracismo por sus emociones revolucionarias.

(Fuente de la imagen: Historia-Arte)

(Fuente de la imagen: Wikipedia)

(Fuente de la imagen: Wikipedia)

(Fuente de la imagen: Reprodart.com)

(Fuente de la imagen: Roman Road London)

(Fuente de la imagen: Art UK)

Actualmente, la discriminación a mujeres con problemas de salud mental es menor. Agnes Martin y Yayoi Kusama sufren de esquizofrenia y de trastorno obsesivo-compulsivo, respectivamente, y eso no las ha hecho menos capaces de crear obras inspiradoras. Hay que entender que ser mujer y sentir debe dejarse de ver como una característica incómoda para la sociedad, sino como una manera de ver y entender el mundo que provoca escozor para un sector acostumbrado al silencio femenino.

(Fuente de la imagen: WikiArt)

(Fuente de la imagen: Le Journal des Arts)

(Fuente de la imagen: El ojo del arte)